La toiture verte a de nombreux avantages qui profitent à tous.

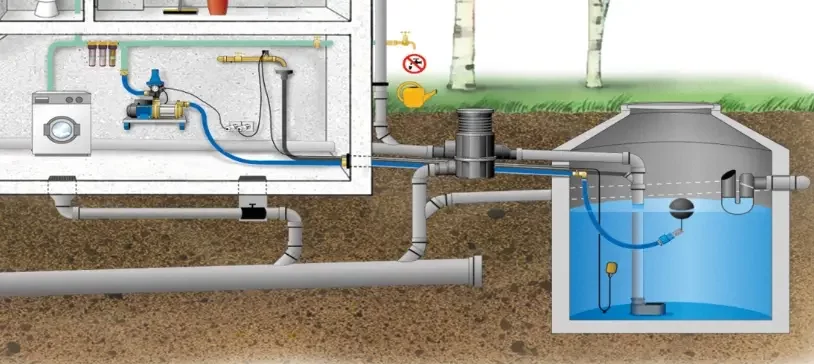

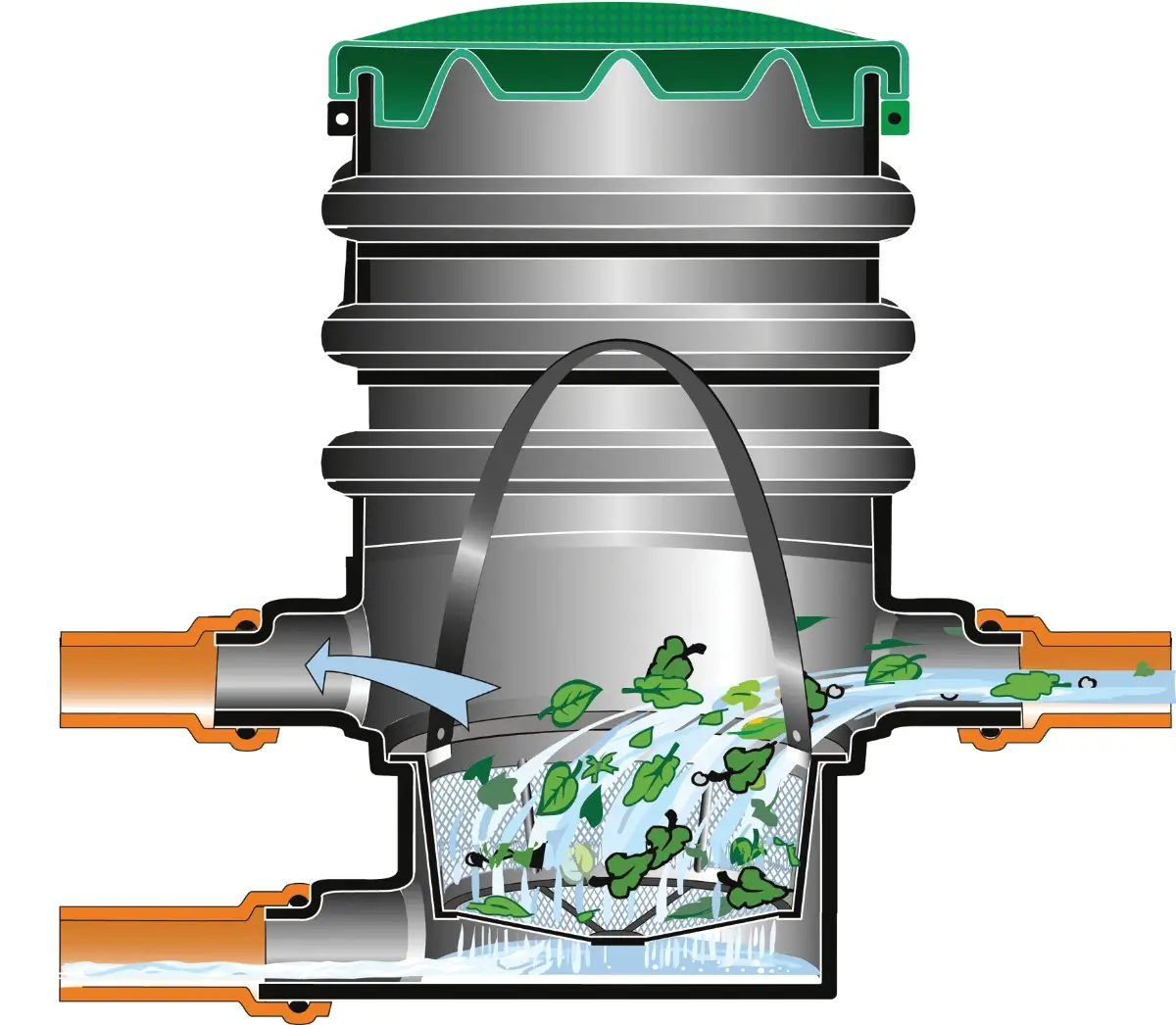

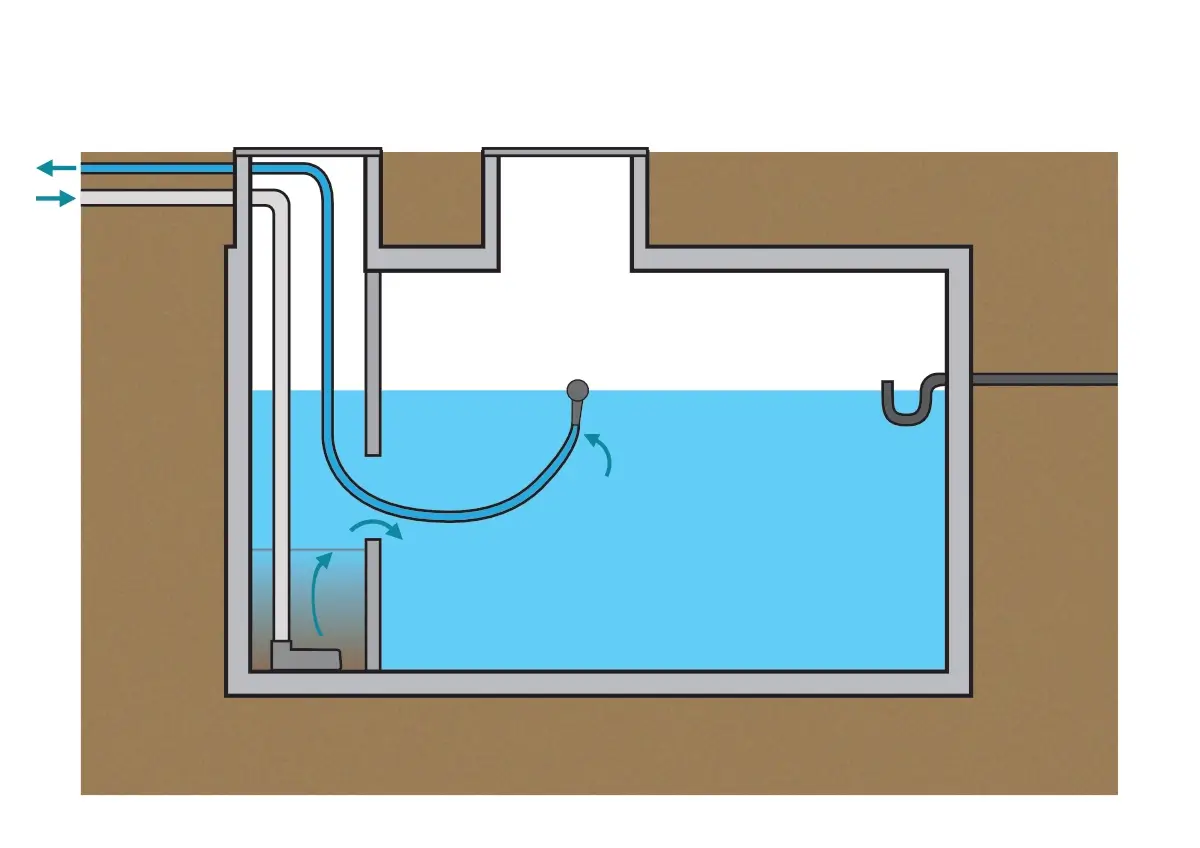

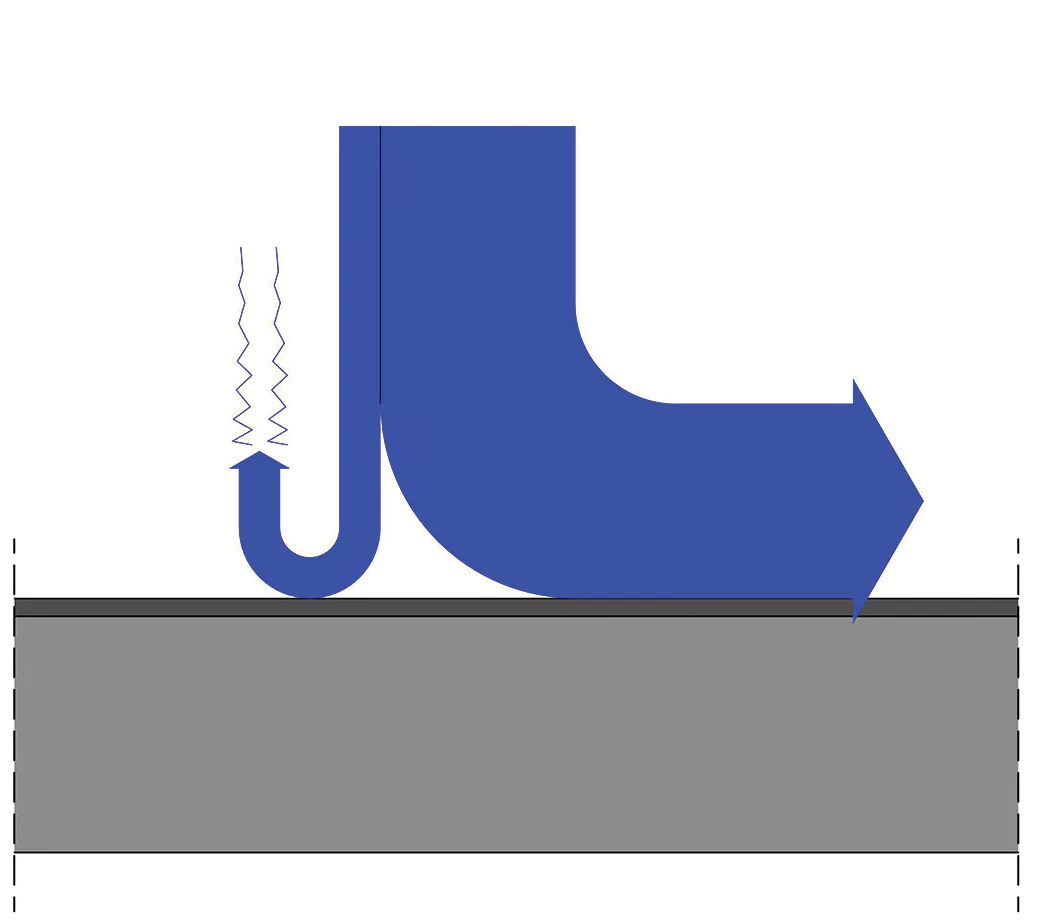

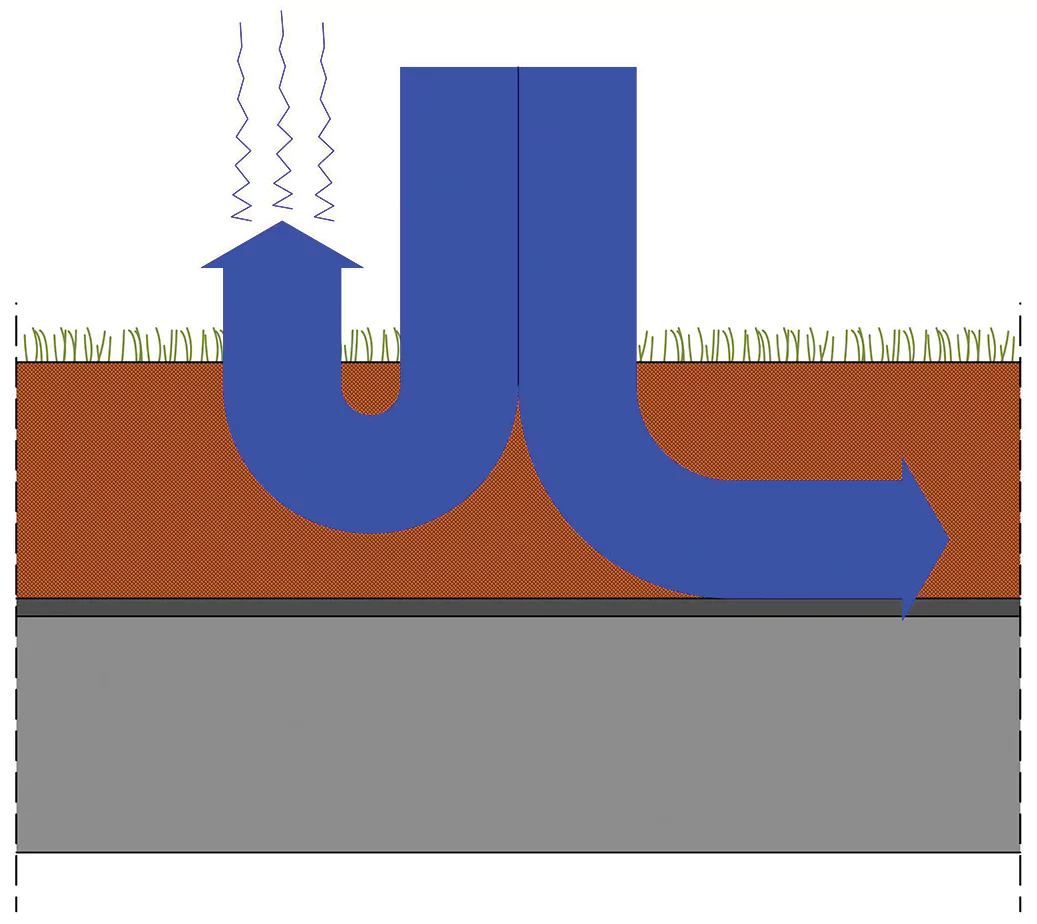

Rétention et diminution de l’écoulement des eaux de pluie

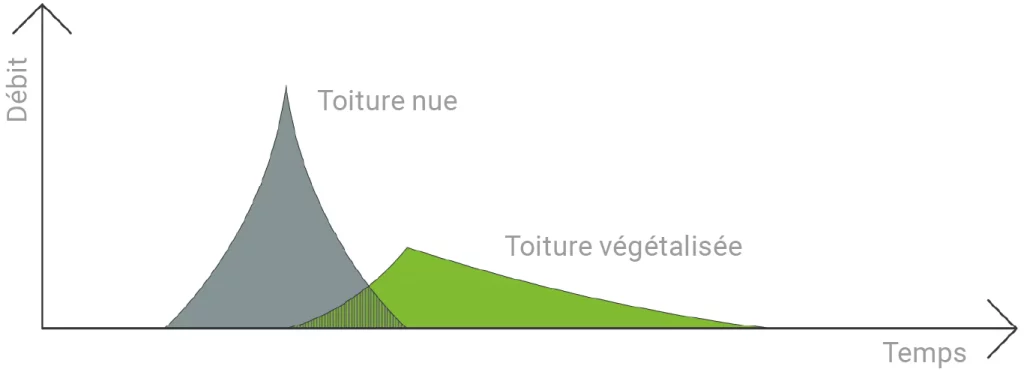

Les surfaces imperméables contribuent à l’augmentation des inondations dans les villes : en l’absence de citerne, une toiture nue évacue immédiatement l’eau de pluie vers le réseau d’égouttage, contrairement aux toitures végétalisées qui contribuent à en ralentir l’écoulement. Grâce à la rétention d’eau par le substrat, son évaporation et l’évapo-transpiration via la masse végétale, la quantité d’eau évacuée vers le réseau diminue.

Comparaison de l’évaporation et de l’évacuation d’eau pluviale entre une toiture nue et une toiture végétalisée

- Évaporation

- Vers les égouts

- Évaporation

- Vers les égouts

Lors d’une grande averse, une toiture verte extensive peut retenir jusqu’à 50 % de l’eau de pluie avant de saturer. Une toiture intensive pourra en retenir environ 80 %.

Protection de l’étanchéité de la toiture

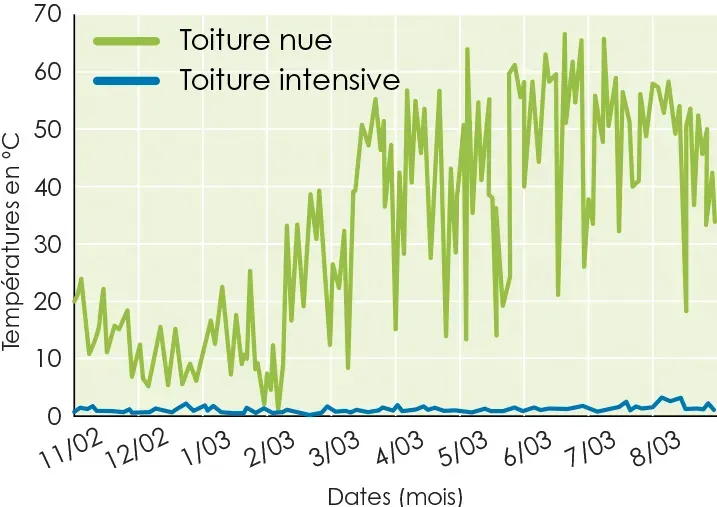

Le soleil est l’ennemi numéro un de l’étanchéité de la toiture : le rayonnement ultraviolet, les infrarouges et les changements brusques de température durcissent et dégradent le matériau.

Grâce à une couverture végétale, l’étanchéité est protégée et sa durée de vie est au moins doublée.

Amélioration de l’isolation acoustique

L’isolation acoustique peut être améliorée grâce à la masse apportée par le complexe végétal.

Une toiture légère d’un poids de 40 kg/m² peut apporter un affaiblissement acoustique de 30 dB. Si on lui ajoute une toiture verte extensive de 50 kg/m², on peut atteindre un affaiblissement acoustique de 35 dB. La masse des toitures intensives peut apporter un affaiblissement allant jusqu’à 50 dB

Lors de travaux de rénovation, les propriétaires ont tendance à négliger le traitement acoustique, qu’ils perçoivent comme un luxe secondaire. Pourtant, les bruits quotidiens de la ville génèrent parfois des nuisances insupportables… Pensez-y dès le début de votre projet !

Consultez notre brochure « L’isolation acoustique » pour plus d’informations et demandez conseil à notre service accompagnement !

Isolation acoustique d’une maison bruxelloise divisée en appartements

Lutte contre les surchauffes

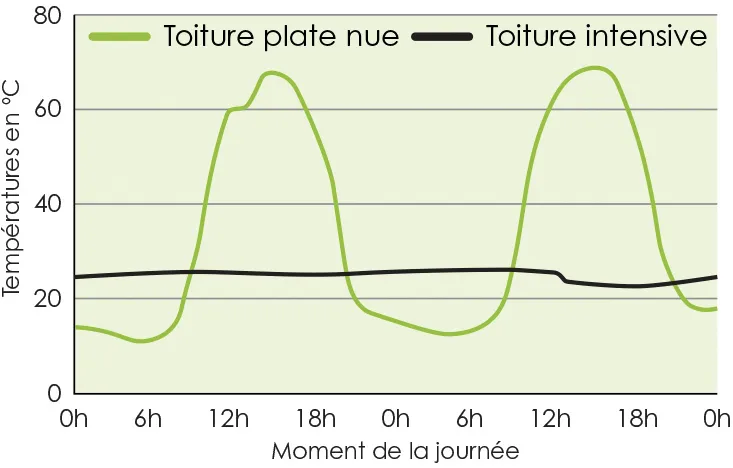

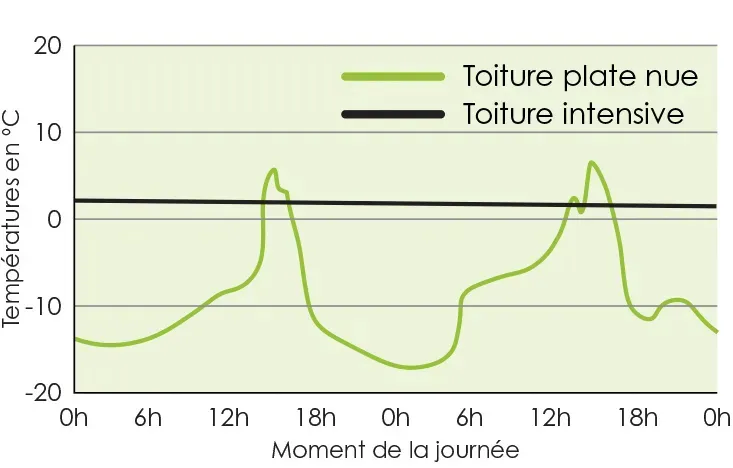

La protection végétale permet d’amoindrir les différences de température du support de toiture. Les toitures végétalisées intensives peuvent, grâce à leur plus grande épaisseur, mieux stocker la chaleur et la restituer peu à peu.

Confort thermique estival

Confort thermique hivernal

Amélioration de la qualité de l’air en ville

Les toitures vertes filtrent les poussières et les particules fines en suspension dans l’air. Elles absorbent et décomposent partiellement les polluants atmosphériques (SO2, CO2, NOx…), contribuant ainsi à l’amélioration de la qualité de l’air en ville.

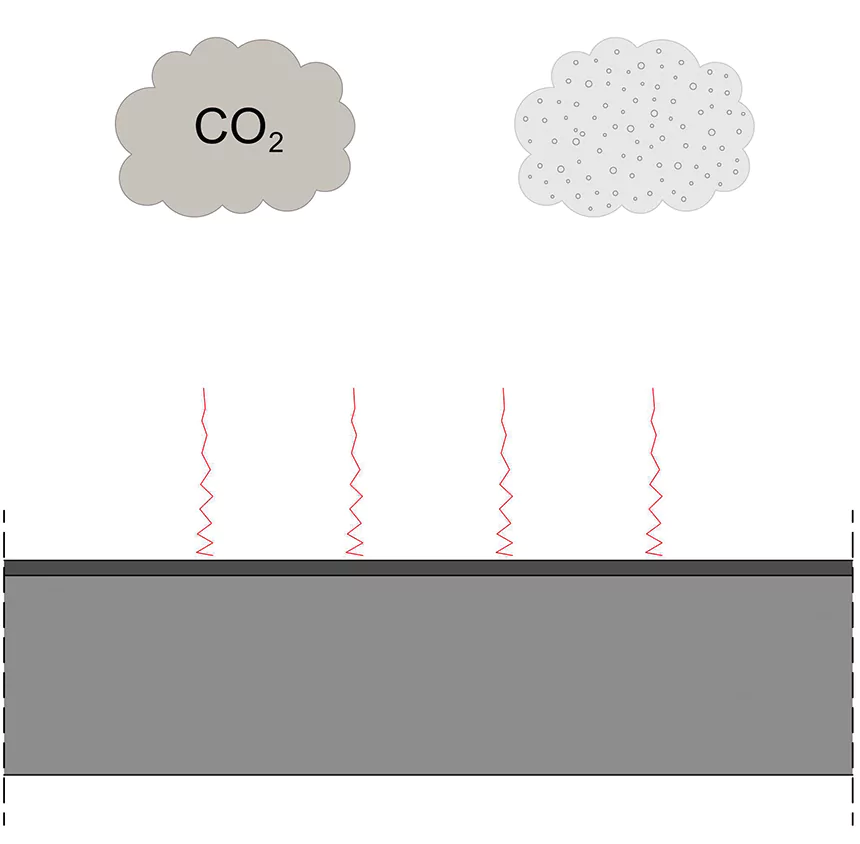

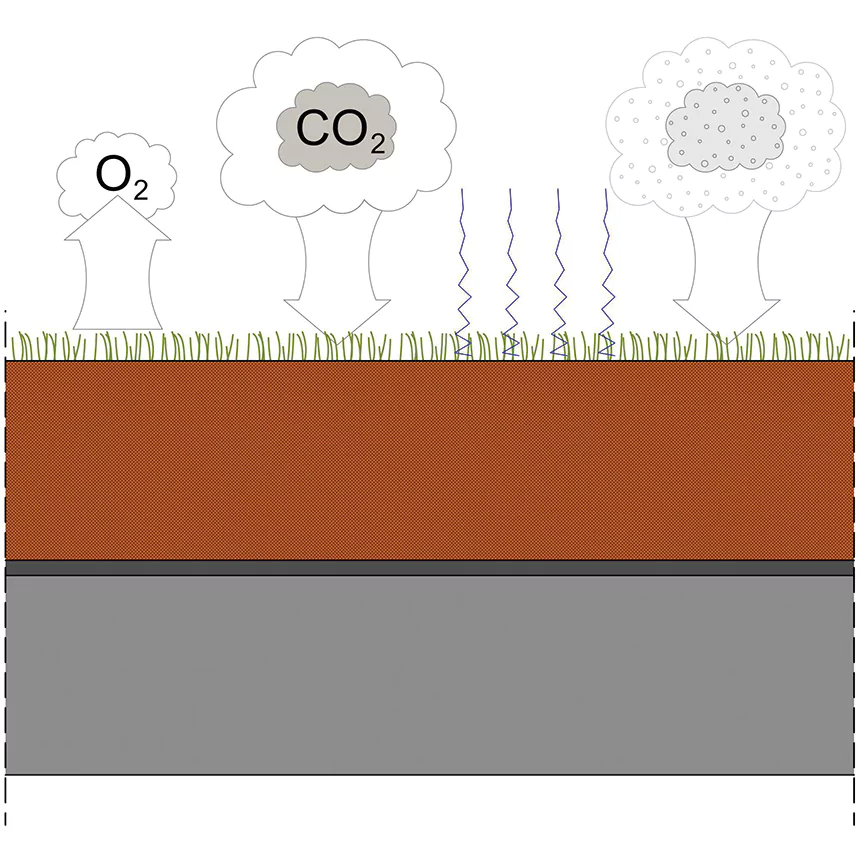

Qualité de l’air au-dessus d’une toiture plate nue et au-dessus d’une toiture verte

- CO2

- Photosynthèse

- Évaporation

- Poussières et particules

- O2

- CO2

10 m² de toitures vertes peuvent filtrer 2 kg de poussières par an.

Augmentation de la biodiversité

Refuge pour beaucoup d’animaux (insectes, oiseaux…), la toiture végétalisée favorise la circulation et la survie des espèces.

Une diversité accrue de plantes et de couches de végétation, associée à une variété de types de toitures (hauteurs, pentes, revêtements…) améliore la biodiversité.

Diminution de la température en milieu urbain

Une toiture plate recouverte de bitume noir augmente la température ambiante dans l’îlot (effet albédo). À l’inverse, les toitures vertes interceptent les rayons solaires et réduisent la température de l’air grâce à l’évaporation suscitée par la présence de végétation.

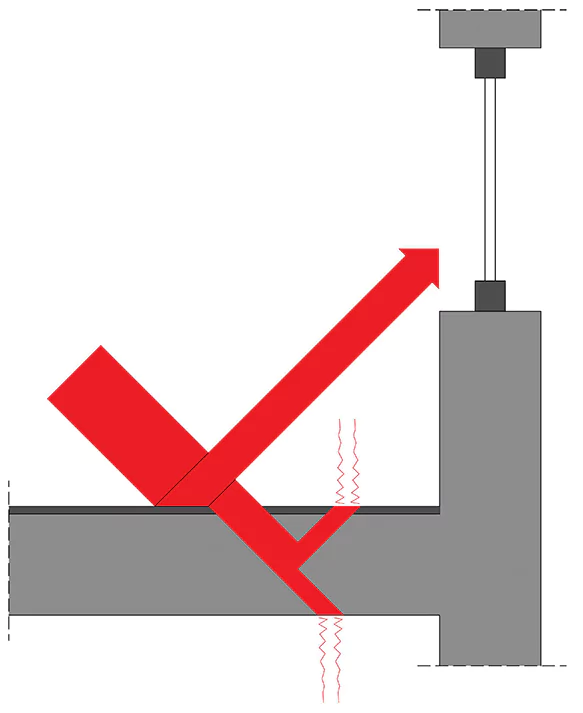

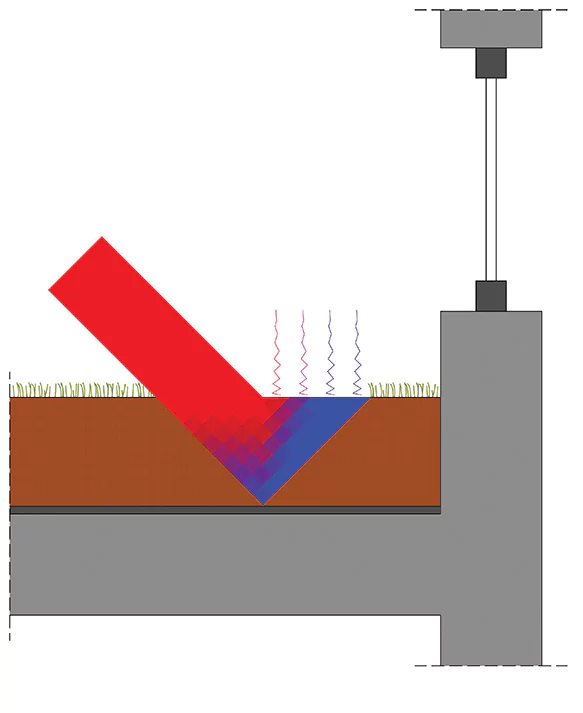

Réflexion, absorption et rayonnement de la chaleur sur une toiture plate nue

- réflexion

Absorption, rayonnement de la chaleur et évaporation d’eau sur une toiture verte

- Evaporation

Ce contenu fait parti de

Toiture végétalisée : Impact et installation