Remplacer les châssis de fenêtre, comment faire les bons choix ?

Le remplacement des châssis de fenêtre est principalement motivé par le souhait d’améliorer le confort thermique et acoustique d’un bâtiment.

Avant de choisir cette solution, il est important de vérifier si le maintien des châssis existants n’est pas souhaitable, par exemple pour préserver l’esthétique d’une façade ancienne. Dans ce cas, différentes techniques peuvent permettre de les conserver tout en améliorant leurs performances.

Si l’option du remplacement est retenue, il est essentiel d’inscrire cette intervention dans un projet global d’isolation du bâtiment et de choisir les nouveaux châssis en fonction des performances attendues. Celles-ci sont déterminées par la qualité des profilés, des vitrages, des joints et de la quincaillerie, mais aussi par le soin accordé à la pose.

Ce conseil présente les critères techniques et réglementaires à prendre en considération.

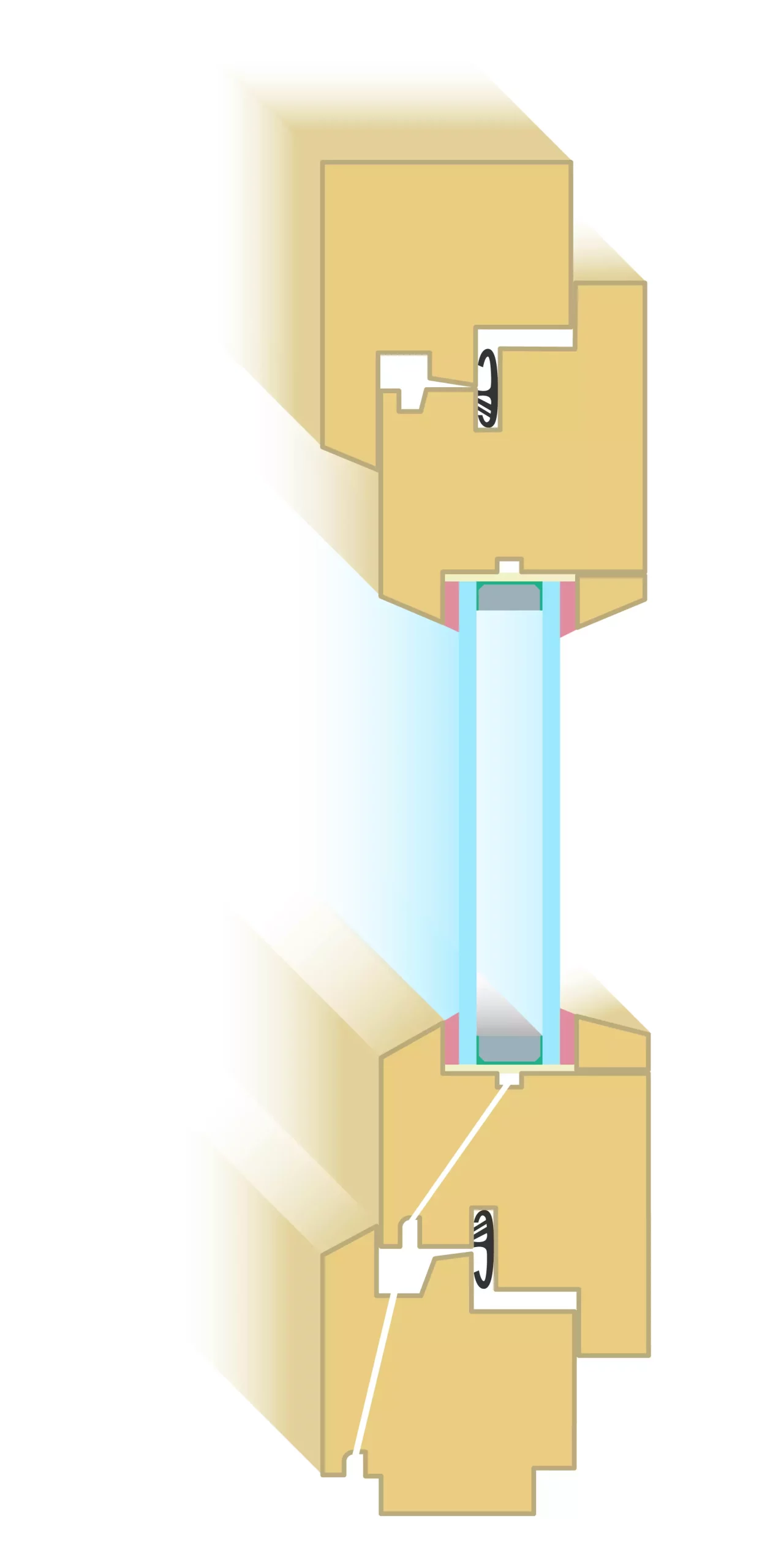

Les parties du châssis

Le châssis est composé d’éléments horizontaux, appelés traverses, et verticaux, appelés montants. Les parties fixes constituent le dormant, les parties mobiles sont les ouvrants.

Les points de contact entre le dormant et l’ouvrant s’appellent les frappes.

Des joints souples assurent l’étanchéité du châssis grâce à la compression exercée par la quincaillerie.

- Dormantpartie fixe

- Ouvrantpartie mobile

- Frappe (1)Points de contact entre ouvrant et dormant

- Frappe (2)

- Frappe (3)

- Joint souple

Quelles performances attendre de nouvelles fenêtre ?

Les fenêtres doivent répondre à des exigences contradictoires. Leur fonction première est l’échange avec le monde extérieur (éclairer, aérer les locaux, offrir des vues vers l’espace environnant…), mais elles doivent aussi résister à l’effraction et protéger de la pluie, du froid, de la chaleur et du bruit.

Performance lumineuse

L’éclairement naturel des espaces intérieurs est conditionné par les dimensions, la forme et la position des ouvertures, et par les caractéristiques des châssis et des vitrages :

- La surface nette éclairante (SNE) d’une fenêtre est la surface des vitrages. Dans une fenêtre courante à châssis en bois, la surface vitrée occupe environ 70 % de la surface totale et le châssis 30 %. Lors d’un remplacement de châssis, évitez les profilés plus larges que ceux d’origine pour conserver la même surface nette éclairante ;

- Le facteur de transmission lumineuse (TL) indique le pourcentage de lumière transmis par le vitrage. En rénovation de logement, il est généralement préférable de choisir un vitrage ayant une valeur TL élevée afin de garantir un maximum de transmission lumineuse.

Performance thermique

La performance thermique d’une fenêtre est déterminée par :

- L’étanchéité à l’air qui permet d’éviter les pertes thermiques et l’inconfort lié aux fuites et courants d’air ;

- Le coefficient de transmission thermique U exprimé en W/m².K (watt par mètre carré-kelvin) qui qualifie les pertes thermiques à travers les matériaux.

Plus U est petit, plus la paroi est performante.

La valeur U de la fenêtre (Uw) est le résultat d’un calcul qui prend en compte le coefficient de transmission thermique du châssis (Uf) et celui du vitrage (Ug) ; - Le facteur solaire g du vitrage qui exprime le pourcentage de chaleur solaire transmis par le vitrage vers l’ambiance intérieure.

Réglementation sur la performance énergétique des bâtiments (PEB)

Lorsque le remplacement de châssis est soumis à permis d’urbanisme, la réglementation PEB s’applique : dans ce cas, la valeur Ug du vitrage doit être inférieure ou égale à 1,1 W/m².K et la valeur Uw de la fenêtre doit être inférieure ou égale à 1,5 W/m².K.

Performance acoustique

L’isolation acoustique d’une fenêtre par rapport aux bruits extérieurs dépend de plusieurs facteurs :

- L’étanchéité à l’air du châssis et de son raccord à la maçonnerie ;

- L’indice d’atténuation acoustique du châssis et du vitrage Rw exprimé en décibel (dB), auquel s’additionnent deux valeurs correctives : C pour les bruits de moyennes et hautes fréquences et Ctr pour les bruits de basses et moyennes fréquences. Il est renseigné sous la forme Rw (C, Ctr). Plus cet indice est élevé, plus l’élément est acoustiquement performant.

En milieu urbain où les nuisances du trafic automobile et des avions correspondent surtout aux basses et moyennes fréquences, c’est donc l’indice Rw+Ctr qui est déterminant.

Ventilation

L’ouverture des fenêtres permet une ventilation intensive des locaux lorsque le besoin s’en fait sentir. Parallèlement, une ventilation continue doit être mise en place afin de garantir en permanence un air intérieur de qualité et éviter les problèmes de

condensation.

Si la ventilation continue n’est pas assurée par un système indépendant des fenêtres (grilles dans les murs extérieurs, ventilation double-flux…), des ouvertures d’amenée d’air doivent être prévues dans les châssis.

Pour plus d’informations, consultez notre page « La ventilation d’une habitation en rénovation » :

Ventilation

Réglementation PEB

Lorsque le remplacement de châssis est soumis à permis d’urbanisme, la réglementation PEB impose des amenées d’air dans les pièces dites sèches (séjour, chambres…) dans lesquelles des fenêtres sont remplacées. Ces amenées d’air peuvent être soit naturelles (aérateur dans les châssis ou en façade) soit mécaniques (ventilation double-flux).

Sécurité

Les fenêtres doivent répondre à des exigences en matière de sécurité des personnes et des biens, notamment :

- Éviter la défenestration ou les blessures en cas de choc ;

- Offrir une résistance suffisante à une tentative d’effraction.

Quels sont les coûts financiers et environnementaux du remplacement des fenêtres ?

Rentabilité financière

Les résultats des calculs de temps de retour financier peuvent varier fortement en fonction de l’évolution du prix de l’énergie et du coût des travaux. Ces deux facteurs étant étroitement liés, les ordres de grandeurs obtenus conservent cependant une valeur indicative.

Le remplacement de châssis à simple vitrage de forme simple par des châssis avec vitrage isolant est amorti sur une période de 20 à 30 ans sur base des économies d’énergie attendues. Pour des châssis de formes complexes (cintrages, petits bois…), et pour des châssis déjà équipés de double vitrage, le temps de retour dépasse souvent la durée de vie de la fenêtre.

Remplacer des châssis encore en bon état a généralement peu de sens d’un point de vue économique.

Impact environnemental

La pose de châssis isolants contribue à réduire les consommations d’énergie pour le chauffage. Cet effet positif doit être nuancé par l’étude de leur impact environnemental (production, entretien, fin de vie…).

Les châssis en bois provenant de forêts d’Europe et/ou de forêts gérées de manière durable (bois labellisés FSC ou PEFC), ont un impact environnemental moindre que les châssis en PVC, en aluminium, et en bois exotiques non certifiés. Seule une faible fraction des matériaux qui composent les fenêtres fait aujourd’hui l’objet d’un véritable recyclage.

Remplacer des châssis encore en bon état a donc peu de sens d’un point de vue environnemental.

Conserver les châssis existants

Les châssis anciens régulièrement entretenus sont souvent encore en bon état de conservation après plus de cent ans et différentes solutions techniques permettent de renforcer leurs performances thermiques et acoustiques.

Il est intéressant d’envisager de rénover les châssis existants avant d’opter pour un éventuel remplacement. Ce choix se justifie particulièrement lorsque les fenêtres présentent un intérêt patrimonial.

Consultez nos brochures

Pour plus d’informations, consultez nos brochures « Fenêtre ancienne en bois », « Fenêtre ancienne en acier », « Porte ancienne en bois », « Porte ancienne en métal » et « Fenêtre de cave».

Fenêtre ancienne en bois : entretien et amélioration des performances

Comment choisir le châssis lors du remplacement de fenêtres ?

Matériaux

Le marché propose trois matériaux principaux pour les châssis : bois, PVC ou aluminium. D’autres matériaux sont également disponibles – acier, bois-alu, alu-PVC, polyuréthane – mais leur usage est moins courant.

Le choix du matériau dépend de différents critères : esthétique, règles d’urbanisme, exigences techniques, budget, impact environnemental…

©Walup.be

Aspect architectural

Utiliser un matériau identique à celui d’origine est souvent la solution la plus respectueuse de l’esthétique de la façade. Les profilés d’aujourd’hui sont standardisés et ont un aspect très différent de ceux des châssis anciens. Les profilés en bois permettent davantage de varier les formes que ceux en PVC et en aluminium. Ils peuvent être modifiés, notamment par l’adjonction de moulures, afin de reproduire fidèlement l’aspect extérieur des châssis d’origine.

Dans le cas particulier des châssis en acier, la solution la plus adéquate consiste à les remplacer par des châssis en acier à coupure thermique. Pour des raisons de budget, un remplacement par des châssis en aluminium avec profilés minces peut être envisagé dans certains cas.

- Cintrage

- Double cadre

- Traverse d’imposte

- Montant central

- Jet d’eau

- Pièce d’appui

- Cintrage : Le cintrage de la traverse supérieure est respecté.

- Double cadre : Un double cadre est présent dans

l’imposte fixe pour s’aligner sur les montants des ouvrants. - Traverse d’imposte : La mouluration appliquée sur la traverse d’imposte est proche de celle du châssis d’origine.

- Montant central : La mouluration appliquée sur le montant central est proche de celle du châssis d’origine.

- Jet d’eau : Le jet d’eau présente un profil proche de celui d’origine.

- Pièce d’appui :Le jet d’eau présente un profil proche de celui d’origine.

Permis d’urbanisme

Le remplacement de châssis visibles depuis l’espace public est soumis à permis d’urbanisme lorsqu’il entraîne des modifications de formes, cintrage, divisions et couleurs. Ce permis peut être réalisé sans architecte, si les modifications n’impliquent aucun travail structurel (comme une modification de linteau ou un élargissement de baie par exemple).

Il existe aussi des obligations en ce qui concerne le choix des matériaux.

Il est utile de vérifier auprès du service d’urbanisme communal si les châssis existants peuvent servir de modèle ou s’ils ont déjà été remplacés en infraction.

Si le bâtiment est classé ou inscrit sur la liste de sauvegarde, un permis d’urbanisme est toujours requis. L’interlocuteur est alors la Direction du Patrimoine culturel (DPC) de la Région de Bruxelles-Capitale.

Règles de copropriété

Les châssis sont habituellement repris dans l’acte de base comme parties privatives, néanmoins l’esthétique du bâtiment est propriété commune. Afin de garantir une harmonie d’ensemble, l’acte de base impose donc généralement de soumettre leur remplacement à l’accord de la copropriété. L’acte de base peut aussi définir des prescriptions quant aux matériaux, couleurs et formes des châssis.

Étanchéité à l’eau

L’étanchéité à l’eau constitue une exigence de base pour les châssis de fenêtre, en particulier dans une façade exposée aux pluies battantes (sud-ouest). Elle est influencée par la forme des profilés, le fonctionnement des drainages, la qualité des joints, des assemblages et de la quincaillerie. La plupart des châssis satisfont à cette exigence à condition d’être réglés et posés correctement.

Étanchéité à l’air

L’étanchéité à l’air est essentielle pour atteindre des performances thermiques et acoustiques élevées. Les classes d’étanchéité à l’air des châssis s’échelonnent de 1 à 4. La classe 3 est en principe suffisante pour la rénovation en milieu urbain. Dans la pratique, la majorité des châssis neufs répondent à la classe 4. Il est donc préférable d’opter pour cette dernière. Le coefficient de dilatation élevé du PVC joue en défaveur du maintien à long terme de l’étanchéité à l’air.

Transmission thermique

Les profilés pour châssis sont en général moins performants thermiquement que les vitrages isolants. Lorsqu’ils sont combinés à un vitrage avec un Ug de 1,1 W/m².K, les profilés en bois et en PVC permettent d’atteindre la valeur Uw inférieure ou égale à 1,5 W/m².K exigée par la réglementation PEB (d’application dans le cadre d’une demande de permis d’urbanisme). Dans le cas des châssis en aluminium ou en acier, moins performants thermiquement, il est prudent de s’assurer que la valeur Uw de la fenêtre est suffisante.

Performance acoustique

Pour une performance acoustique élevée, les châssis en bois de forte densité (600 kg/m³ minimum) constituent le choix le plus indiqué. Les châssis en PVC et en aluminium peuvent aussi offrir de bonnes performances acoustiques au prix d’une complexité plus grande des profilés (il est conseillé de choisir des profilés en PVC ou en aluminium ayant fait l’objet de tests acoustiques). Etant donné le rôle fondamental de l’étanchéité à l’air pour l’isolation acoustique, les châssis doivent posséder trois frappes et deux joints.

Ouvertures d’amenée d’air pour la ventilation

Lors d’un remplacement de châssis, on privilégie des dispositifs de ventilation discrets à poser au-dessus de la traverse supérieure du châssis. Certains modèles d’ouvertures d’amenée d’air se posent dans le cadre du châssis moyennant une réduction de la taille du vitrage mais leur impact visuel est important et ils affaiblissent davantage les performances thermiques et acoustiques. Il existe aussi des quincailleries qui permettent une ouverture minime de la fenêtre pour l’amenée d’air mais ces dernières ne sont pas conformes à la réglementation PEB. Les amenées d’air pour châssis doivent avoir en position ouverte une performance acoustique équivalente à celle de la fenêtre. Plus la performance acoustique de l’aérateur est élevée, plus il est encombrant.

Budget

A qualité technique comparable, le prix des châssis varie selon le matériau : le PVC est en général l’option la moins chère, viennent ensuite le bois (avec des variations selon l’essence choisie), l’aluminium et enfin l’acier.

Il faut se méfier des châssis à « prix écrasés » qui induisent souvent une baisse de qualité de l’ensemble des composants.

Comment choisir le vitrage lors du remplacement des fenêtres ?

La gamme des vitrages disponible sur le marché permet de répondre à des exigences variées en matière de performances thermique, acoustique, de sécurité, d’aspect… Le choix des vitrages doit être effectué en cohérence avec les performances des profilés de châssis.

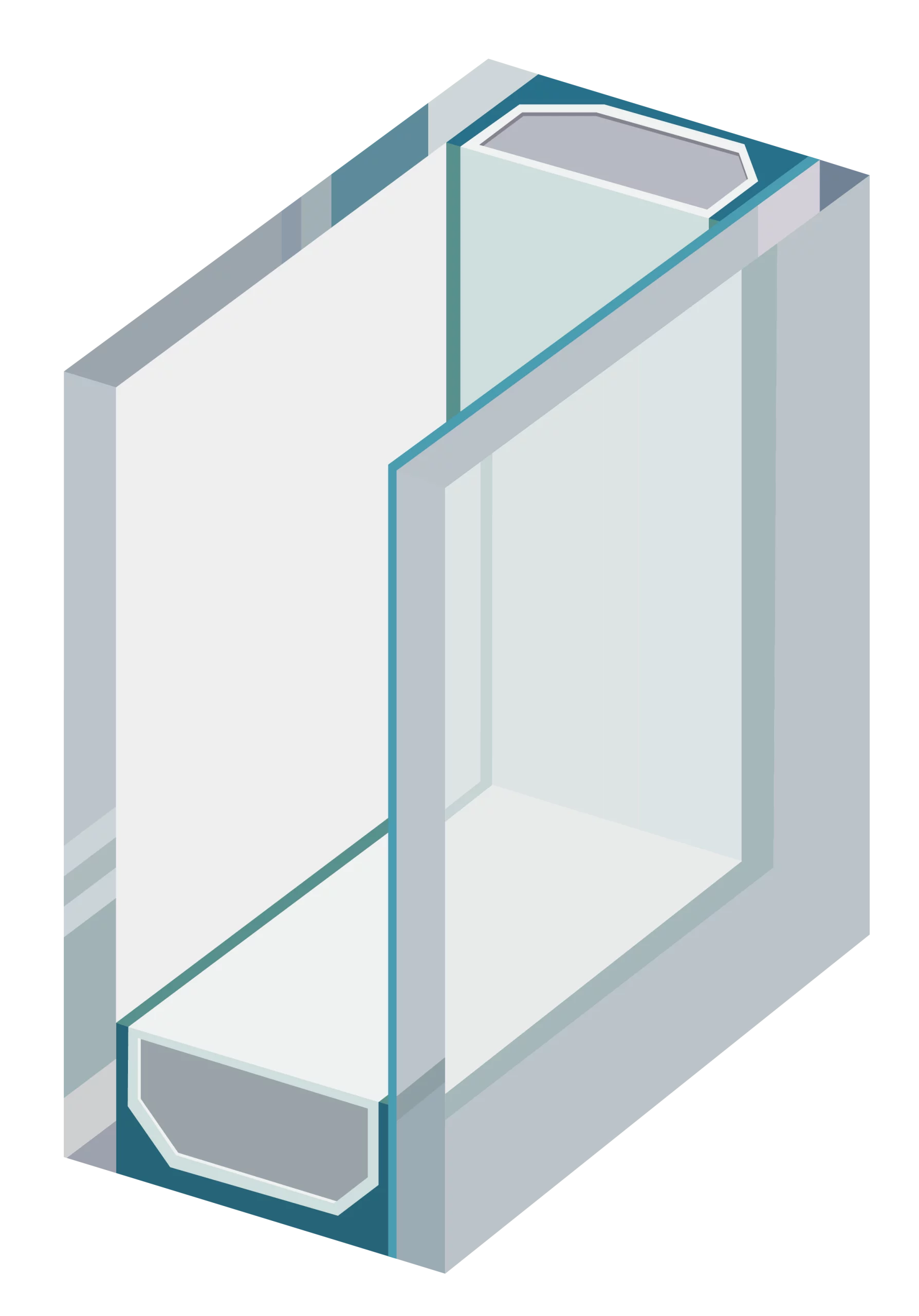

Transmission thermique (Ug)

La valeur isolante d’un vitrage est caractérisée par son coefficient de transmission thermique Ug.

Plus il est bas, mieux le vitrage isole thermiquement.

Les vitrages « super-isolants » ou à « hauts rendements » ont des valeurs Ug allant de 1,1 W/m².K (double vitrage) à 0,6 W/m².K (triple vitrage).

En comparaison, la valeur Ugd’un ancien double vitrage est de 2,9 W/m².K et celle d’un simple vitrage de 5,8 W/m².K.

Plusieurs facteurs influencent cette valeur Ug :

- L’épaisseur de la lame d’air ou de gaz contenue entre les verres ;

- La nature et la concentration du gaz (argon ou parfois krypton, plus performant) ;

- La présence d’une couche à basse émissivité composée d’oxydes métalliques appliqués sur le vitrage qui limite les pertes de chaleur par rayonnement.

Le matériau de l’espaceur assurant l’écart entre les verres influence le niveau d’isolation de la fenêtre. Les espaceurs métalliques standards déforcent l’isolation du vitrage en induisant des pertes de chaleur à la périphérie du vitrage, alors que les espaceurs isolants en matière synthétique, appelés aussi « warm-edge », limitent ce phénomène.

- Extérieur

- Espaceur

- Gaz isolant (argon)

- Couche à basse émissivité

- Extérieur

Transmission solaire (g)

Le du vitrage exprime le pourcentage de chaleur solaire transmis par le vitrage vers l’ambiance intérieure.

Le choix d’un vitrage avec un facteur solaire élevé permet de maximiser les apports solaires en hiver et durant la mi-saison.. Par contre, lorsque de grandes surfaces vitrées sont orientées vers le sud et l’ouest, un vitrage dit « à contrôle solaire », présentant un facteur solaire bas, limite les surchauffes estivales.

La solution optimale est cependant de maintenir un maximum d’apports solaires en hiver et de lutter contre la surchauffe en été grâce à des protections extérieures : végétation, débords de toiture, stores extérieurs…

Surchauffe

Pour en savoir plus sur la surchauffe et comment s’en protéger dans son habitation, consultez notre article Un coup de chaud ? Les astuces de Homegrade pour rester au frais chez soi !

Transmission lumineuse (TL)

Le traduit la capacité d’un vitrage à transmettre la lumière naturelle. Plus il est élevé, moins le vitrage engendre de perte de luminosité.

A titre d’exemple, un simple vitrage de 4 mm d’épaisseur transmet 90 % de la lumière solaire contre 81 % dans le cas d’un double vitrage clair.

Transmission thermique, solaire et lumineuse, trois valeurs liées entre elles

Les valeurs communiquées dans le tableau ci-dessous montrent que le renforcement de l’isolation thermique d’un vitrage va de pair avec une diminution de son transfert solaire et lumineux. Cette diminution est particulièrement marquée lorsque l’on passe d’un vitrage avec une valeur Ug de 1,1 W/m2.K à un vitrage avec une valeur Ug de 1,0 W/m2.K : perte de 12 % du transfert solaire et de 10 % du transfert lumineux, alors que le gain au niveau de l’isolation thermique est minime.

Dans les logements antérieurs aux années 60 qui possèdent généralement des surfaces vitrées assez limitées, l’usage de ce vitrage Ug de 1,0 W/m2.K peut réduire de manière excessive les apports solaires et lumineux.

Comme les valeurs « TL » et « g » annoncées varient d’un fabricant à l’autre pour des vitrages ayant un même coefficient de transmission thermique (Ug), il est intéressant de comparer les produits et retenir ceux qui proposent le meilleur compromis entre ces trois valeurs.

Transmission thermique, lumineuse et solaire pour différents types de vitrages

# indique la position de la couche à basse émissivité

| Type de vitrage | Composition | Transmission thermique (Ug) (W/m².K) | Transmission lumineuse TL (%) | Facteur solaire g (%) |

|---|---|---|---|---|

| Simple vitrage clair | 4 mm | 5,8 | 90 | 87 |

| Double vitrage clair | 4/12(air)/4 | 2,9 | 81 | 77 |

| Double vitrage avec couche à basse émissivité 3 % | 4/15(argon)/#4 | 1,1 | 80 | 62 |

| Double vitrage avec couche à basse émissivité 1 % | 4/15(argon)/#4 | 1,0 | 70 | 50 |

| Triple vitrage HR | 4#/12(argon)/ 4/12(argon)/#4 | 0,7 | 70 | 50 |

Performances acoustiques

Dans les basses et moyennes fréquences qui correspondent au trafic urbain, le double vitrage et le triple vitrage standard sont moins performants que le simple vitrage. Pour obtenir une bonne performance acoustique, l’usage de verres d’épaisseurs différentes et de verre feuilleté acoustique (il a une autre composition que le verre feuilleté de sécurité) est nécessaire. Le choix d’un vitrage acoustique doit être complété par un châssis performant acoustiquement.

Performances acoustiques des vitrages

| Type de vitrage | Indice d’atténuation des vitrages exprimé en décibels (dB) Rw (C ; Ctr) | Performances moyennes et hautes fréquences (Rw+C) | Performances basses et moyennes fréquences (Rw+ctr) |

|---|---|---|---|

| Simple vitrage 4 mm | 32 (-1,-2) | 31 | 30 |

| Double vitrage 4-15-4 | 30 (-1,-3) | 29 | 27 |

| Triple vitrage 4-16-4-16-4 | 32 (-2,-5) | 30 | 27 |

| Double vitrage asymétrique 6-15-4 | 34 (-1,-4) | 33 | 30 |

| Double vitrage feuilleté avec PVB amélioré 6-15-44.2A | 41 (-2,-6) | 39 | 35 |

Aspect et teinte

Les vitrages isolants sont fabriqués à partir de verres float (depuis les années 60, les vitrages sont obtenus par coulée de la pâte de verre sur un bain d’étain en fusion), ce qui leur donne un aspect plus lisse et uniforme que celui des simples vitrages anciens soufflés ou étirés. Ils sont également plus réfléchissants.

Les couches à basse émissivité modifient aussi légèrement le rendu des couleurs et la transparence du verre. Afin d’éviter des mélanges disharmonieux, on évite de placer des vitrages différents sur une même façade.

Dans le contexte de bâtiments à valeur patrimoniale, il est possible de poser des vitrages isolants équipés d’un verre soufflé ou étiré à l’ancienne.

Sécurité

Sécurité des personnes

Le vitrage de sécurité est utilisé afin de prévenir les risques de bris de verre ou de défenestration.

L’usage du verre de sécurité est défini par la norme NBN S23-002. Une norme n’a pas un caractère contraignant. Elle peut cependant être rendue obligatoire par un contrat ou un cahier des charges.

On place un vitrage de sécurité lorsque l’allège mesure moins de 90 cm et que la hauteur de chute dépasse 1,5 m (et qu’il n’y a pas de garde-corps).

On utilise généralement du verre feuilleté muni de films plastiques PVB (butyral de polyvinyle) qui permettent aux morceaux de rester en place en cas de bris. Dans un double ou triple vitrage, le verre de sécurité est placé du côté du choc (donc habituellement du côté intérieur dans une habitation).

- Extérieur

- Intérieur

- Hauteur de chute ≥ 1,5 m

- Hauteur d’allège < 0,9 m

Sécurité anti-effraction

Pour des fenêtres aisément accessibles, la pose d’un verre feuilleté retardateur d’effraction placé du côté intérieur peut offrir une bonne protection, pour autant que ce vitrage soit posé dans un châssis résistant lui aussi à l’effraction. Il existe différentes classes de vitrages anti-effraction. Le choix dépendra du niveau de protection recherché.

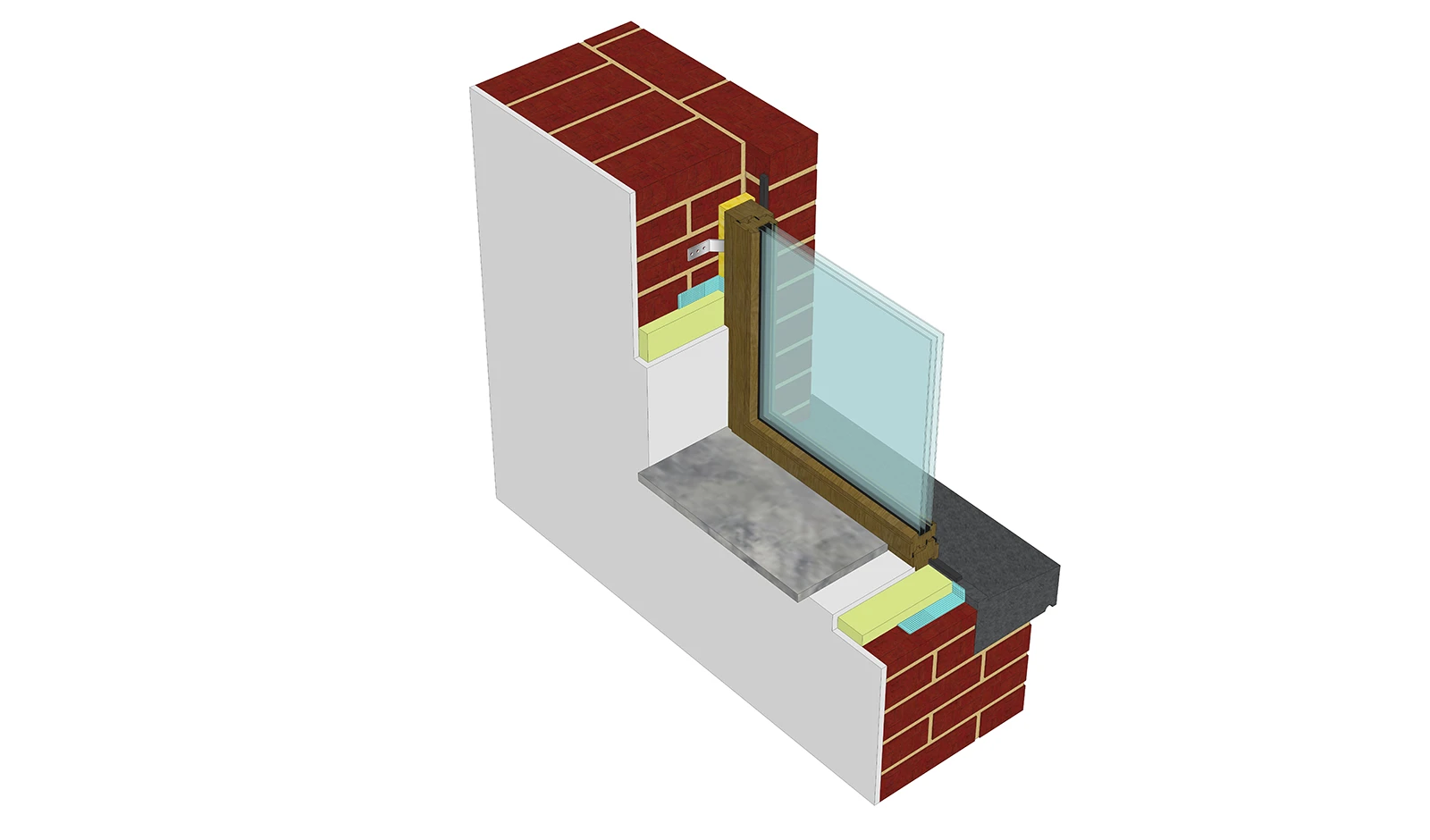

L’importance d’une pose correcte

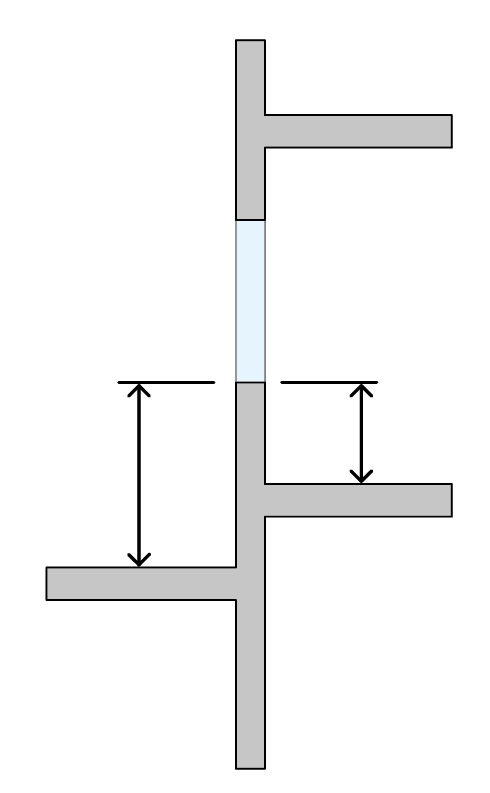

Précision de la pose

- Les châssis doivent être posés d’aplomb et de niveau afin de garantir le bon fonctionnement des ouvrants et l’étanchéité à l’eau et à l’air.

- Les châssis doivent être posés en surplomb du seuil.

- Ils doivent être fixés mécaniquement au gros œuvre (attention : la mousse polyuréthane ne constitue pas un mode de fixation du châssis).

Etanchéité à l’eau et au vent

L’étanchéité à l’eau et au vent entre le châssis et le parement de façade est obtenue par le placement d’un joint souple du côté extérieur.

Etanchéité à l’air

La pose des menuiseries doit garantir le maintien de leurs performances acoustiques et thermiques.

La réalisation d’une parfaite étanchéité à l’air du raccord châssis/gros œuvre est un élément déterminant pour y parvenir.

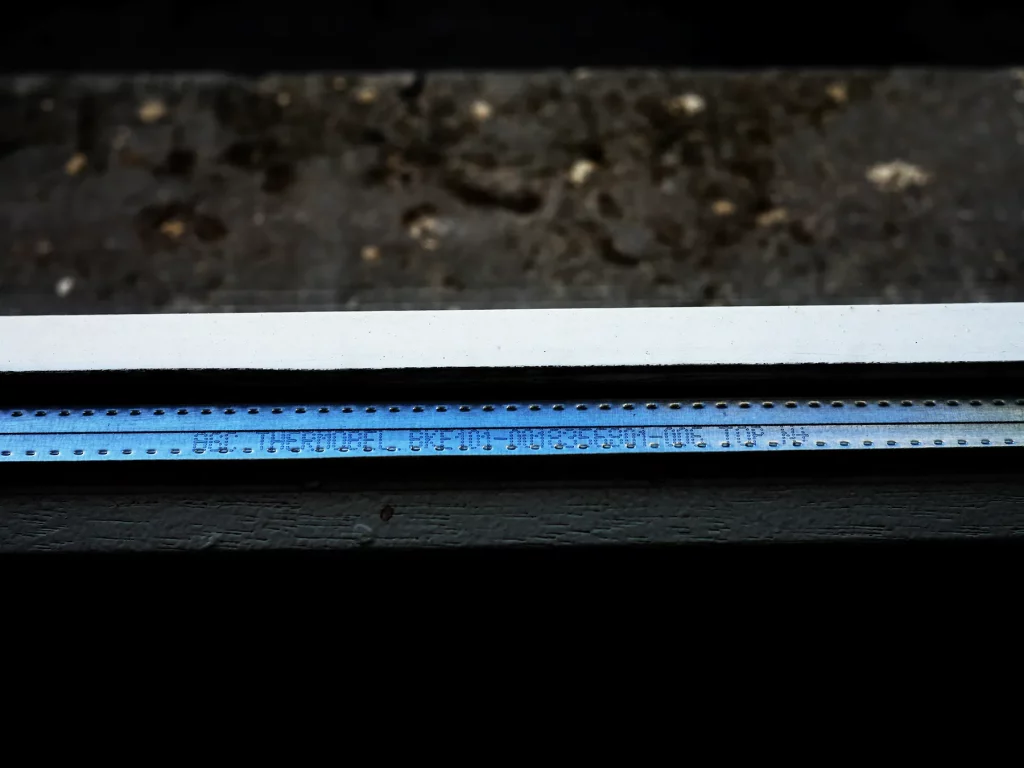

Un simple joint souple perd de son efficacité au fil du temps. Il est donc préférable d’opter pour une solution plus durable telle que le placement d’une membrane d’étanchéité à l’air spécialement conçue à cet effet. Elle est appliquée sur la tranche du châssis avant sa pose, puis fixée au gros-oeuvre ou bien noyée dans l’enduit.

© Ann De Nys et Stéphane Filleul

Performances acoustiques

Pour des performances acoustiques élevées, on prévoit du côté intérieur une épaisseur de plâtre de 25 mm sur le pourtour de la baie (même lorsqu’un encadrement en bois est prévu) en veillant à laisser un joint souple contre le châssis.

Bourrage des vides résiduels

Les vides résiduels entre le châssis et la maçonnerie doivent être isolés.

Pour des performances acoustiques élevées, on utilise un matériau absorbant souple (laine minérale par exemple).

Isolation des embrasures et de la tablette

L’isolation des embrasures et de la tablette permet d’éviter des ponts thermiques et un risque de condensation sur le pourtour des châssis. Quelques centimètres d’isolation suffisent mais peuvent nécessiter un élargissement des battées.

Plusieurs opérations sont indispensables pour assurer une pose correcte des châssis et elles requièrent idéalement l’intervention de plusieurs corps de métier. Dans la pratique, puisque l’ensemble est souvent réalisé par un même intervenant, il est essentiel de s’assurer qu’il dispose des compétences nécessaires.

© Dialoog vzw

- Isolation des vides résiduels

- Fixation mécanique

- Membrane d’étanchéité à l’air

- Isolation des embrasures et de la tablette

- Joint souple

- Extérieur

L’entretien

Les différentes parties du châssis doivent faire l’objet d’un entretien régulier pour assurer sa bonne tenue dans le temps et le maintien de ses performances. Certains fabricants fournissent les produits d’entretien et une notice explicative.

Profilés : quel que soit le matériau utilisé, les profilés des châssis doivent être nettoyés régulièrement afin d’éviter que les dépôts de poussières et de polluants présents dans l’air n’endommagent la finition. Les trous de drainage et les rainures doivent être contrôlés et dégagés afin d’assurer une bonne évacuation de l’eau.

Les profilés en bois laqués en usine ne doivent en principe être repeints une première fois qu’après une dizaine d’années. Le laps de temps entre deux cycles d’entretien varie cependant fortement selon l’exposition des châssis aux intempéries.

Quincaillerie et joints : pour préserver les mécanismes servant à la manœuvre des ouvrants, en particulier les oscillo-battants, il est nécessaire de lubrifier les quincailleries une fois par an. Les joints doivent être contrôlés et nettoyés régulièrement. Lors de travaux de remise en peinture des châssis en bois, ils ne peuvent être peints.

A quoi faut-il faire attention lors du remplacement des fenêtres ?

Exiger un devis détaillé

Celui-ci reprendra au minimum les informations techniques suivantes :

- valeur Ug du vitrage et Uw de la fenêtre, transmission lumineuse TL et facteur solaire g

- indice Rw (C ; Ctr) si une exigence d’isolation acoustique est souhaitée

- matériau (dans le cas des châssis en bois : type de bois, label FSC ou PEFC si demandé)

- dimensions, surfaces de vitrage, dessin précis du châssis et coupe du profilé ;

- amenées d’air (type, emplacements et débit) ;

- mode de pose du châssis de fenêtre (étanchéité périphérique et isolation, dépose et repose de la tablette, finitions).

Garantie du fabricant

Il existe une obligation générale de garantie de 2 ans sur les produits. Dans le cas des châssis et des vitrages, les fabricants annoncent souvent une garantie de 10 ans. Mais attention, pour certains éléments tels que les quincailleries la durée de la garantie peut être beaucoup plus limitée.

Le marquage CE renseigne sur les performances du produit, mais ne constitue pas un label de qualité. Il est obligatoire pour tout châssis mis sur le marché par un fabricant, sauf si le châssis est posé par l’entrepreneur qui le fabrique.

Pour certains vitrages à usage particulier (fenêtre de toiture, façade-rideau…), un marquage de l’espaceur est obligatoire mais pas pour les verres isolants courants pour lesquels un document annexé est suffisant. Nous conseillons cependant de préférer des vitrages avec marquage de l’espaceur indiquant au minimum le nom du fabricant et la référence du produit. Ces informations permettent de s’assurer que le vitrage décrit sur le devis est bien celui qui a été posé.

Responsabilité de l’entreprise

Comme dans les autres domaines du bâtiment, l’entrepreneur qui assure la pose de châssis est soumis à la responsabilité décennale.

Pour plus d’informations, consultez notre brochure « Maitriser son chantier »

Homegrade : comment nous pouvons vous aider

Homegrade vous informe et vous guide dans la mise en œuvre de travaux d’isolation et d’étanchéité à l’air, en vue d’améliorer la performance énergétique et le confort de votre logement.

Nos services :

- Mise en perspective des travaux d’isolation dans une approche globale et cohérente du projet de rénovation.

- Informations sur les techniques d’isolation adaptées au contexte bruxellois : toiture, murs, sols, châssis.

- Conseils pour associer isolation et ventilation afin de garantir une bonne qualité de l’air intérieur.

- Aide à la lecture et à la compréhension du certificat PEB (Performance Énergétique des Bâtiments).

- Conseils sur le choix des matériaux d’isolation en fonction de leur efficacité, de leur impact environnemental et de leur compatibilité avec le bâti existant.

- Informations sur les aides financières disponibles et les obligations réglementaires liées à l’isolation.

- Soutien administratif pour la constitution des dossiers de demande de primes.

- Analyse et comparaison de devis afin de mieux comprendre les propositions des entrepreneurs.

- Aide à la priorisation des interventions les plus efficaces sur les plans technique et économique.

Publications et liens utiles

Nos publications en lien avec le remplacement des fenêtres

- Brochure Remplacer les châssis de fenêtre

- Brochure La ventilation d’une habitation en rénovation

- Brochure Fenêtre ancienne en bois

- Brochure Fenêtre ancienne en acier

- Brochure Porte ancienne en bois

- Brochure Porte ancienne en métal

- Brochure Fenêtre de cave

- Brochure « Maitriser son chantier

Liens utiles

Trouvez un artisan pour votre projet: www.metiersdupatrimoine.be

Plus d’informations sur le logement, l’environnement, l’urbanisme, le patrimoine, les primes et les aides financières à Bruxelles :

- www.logement.brussels

- www.environnement.brussels

- www.renolution.brussels

- www.guidebatimentdurable.brussels

- www.urban.brussels

Lectures utiles

- BERTRAND Jérôme. Le châssis de fenêtre en bois – concilier patrimoine et confort, carnet d’entretien, Direction des monuments et des sites, 2e édition, 2008.

- HAUGLUSTAINE Jean-Marie et SIMON Francy, La fenêtre et la gestion de l’énergie, guide pratique pour les architectes, ULG, UCL, SPW, 2e édition, 2018.

- MERSCH Sophie, Code de bonnes pratiques, référentiel technique d’isolation acoustique pour la prime à la rénovation de l’habitat, Bruxelles environnement, 2015.

- NBN B 25 002-1 (2019). Menuiseries extérieures

- NBN EN 1279-1-5 (2018). Verre dans la construction

- NBN EN 12207 (2017). Portes et fenêtres – perméabilité à l’air- classification

- NIT 214 (1999). Le verre et les produits verriers

- NIT 188 (1993). La pose des menuiseries extérieures

Rédaction

Jérôme BERTRAND

Hélène DUBOIS