Avant de placer des panneaux solaires thermiques sur son toit, il est recommandé de tenir compte des points suivants.

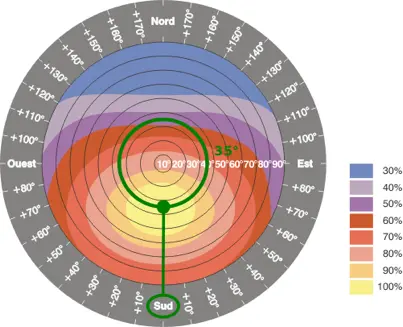

Ensoleillement et ombrage

L’ensoleillement est un élément primordial pour l’efficacité et la rentabilité des panneaux. Il faut donc tendre vers une orientation plein Sud avec une inclinaison à 35°, idéale sous nos latitudes. Un angle de 45° permet d’étaler la production solaire sur toute l’année en captant mieux l’énergie du soleil en période hivernale, mais l’efficacité des panneaux en été sera réduite. Un léger ombrage aura peu d’influence sur le rendement global.

Pour plus d’informations, consultez www.cartesolaire.brussels

Etat de la toiture, isolation et étanchéité

Avant de placer des panneaux solaires sur son toit, il est indispensable de s’assurer que la structure portante de la toiture soit en bon état et capable de supporter le poids des futurs panneaux. Il est également essentiel d’isoler préalablement la toiture avant d’y installer des panneaux solaires pour améliorer la performance énergétique de votre habitation. Lors du placement de l’installation, une attention toute particulière doit être faite par l’installateur pour maintenir une parfaite étanchéité du toit après son percement afin de permettre le passage de tous les tuyaux.

Pour plus d’informations, consultez nos brochures « Toiture inclinée – Rénovation et isolation » et « Toiture plate – Rénovation et isolation » ou nos pages :

Toiture inclinée – Rénovation et isolation

Toiture plate – rénovation et isolation

Durée de vie

La durée de vie de l’installation peut dépasser les 25 ans, même si la pompe doit parfois être remplacée plus tôt.

Dimensionnement

Avant d’installer des panneaux, il faut essayer de réduire sa consommation et l’analyser pour déterminer les consommations pouvant être déplacées en journée afin de profiter de l’énergie solaire au maximum. On augmentera ainsi la fraction solaire.

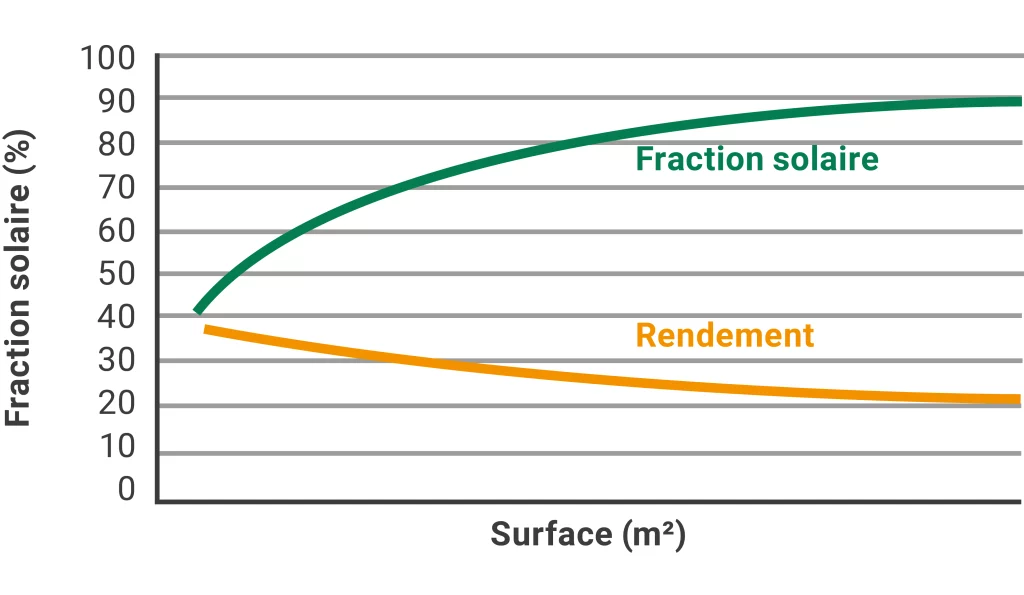

Viser l’autonomie énergétique à l’aide de ses panneaux n’est pas judicieux car cela nécessite de surdimensionner son installation.

Un chauffage d’appoint pour l’eau chaude sanitaire sera toujours nécessaire, surtout pendant la période hivernale.

Le dimensionnement détermine la surface de panneaux à installer et la taille du ballon de stockage d’eau chaude à prévoir afin de répondre aux besoins du ménage. Typiquement, pour 4 ou 5 personnes on installera 4 à 5 m² de panneaux plans (3 m² de tubes sous vide) couplés à un ballon de 300 litres.

Le dimensionnement demande une bonne analyse du profil de consommation du ménage (nombre de personnes, pics de consommation…) car l’enjeu est d’arriver à une fraction solaire élevée (60 %) pour réduire ses consommations d’énergie, tout en gardant un rendement de l’installation acceptable.

Le surdimensionnement donnant une fraction solaire plus élevée est à éviter, il n’est pas rentable : augmenter le captage solaire engendre des surcoûts d’installation qui ne sont pas en rapport avec les gains d’énergie. Le ballon de stockage sera surdimensionné au vu de l’utilisation, ce qui est loin d’être idéal : pertes, encombrement, coût… De plus, il existe un risque de problèmes de surchauffe si le système est sous pression en été.

Rentabilité

Le chauffe-eau solaire (ballon raccordé à des panneaux solaires thermiques) permet de combler jusqu’à 60 % des besoins du ménage en eau chaude sanitaire. Il est surtout intéressant comme alternative au ballon électrique car il permet d’économiser de l’électricité qui est une source d’énergie chère en Belgique.

Il est rentabilisé en un dizaine d’années. Les panneaux solaires thermiques sont simples à fabriquer, en cas d’auto construction et de placement. Leur temps de retour sur investissement chute alors de manière drastique, surtout s’ils sont composés de matériaux de récupération. Mais il faut garder à l’esprit qu’un chauffe-eau solaire demande un entretien régulier.

D’un point de vue écologique, les panneaux solaires thermiques ont une très bonne durabilité grâce à leur bonne durée de vie (plus de 25 ans) et leur temps de retour énergétique très bas (inférieur à 2 ans). Ceci est dû à leur bonne exploitation de l’énergie solaire (rendement saisonnier de l’ordre de 30 à 40 %) et à leurs matériaux de constitution qui sont abondants sur Terre et extractibles relativement localement (en Europe).

La rentabilité n’est correcte que pour des besoins relativement importants en eau chaude, et notamment en été. En dessous de 4 personnes, une installation thermique sera rarement intéressante. Les temps moyens de retour sur investissement se situent entre 15 et 25 ans en comparaison avec une production classique de l’eau chaude sanitaire avec des combustibles fossiles.

Une installation solaire thermique peut être une très bonne alternative à l’utilisation d’un chauffe-eau électrique (temps de retour inférieur à 10 ans). Par contre, le remplacement d’une production d’eau chaude sanitaire instantanée efficace (exemple : chaudière mixte instantanée gaz à condensation) par une installation solaire mal dimensionnée donne un temps de retour très long (30 ans).

Entretien

- Trimestriel: Contrôle de la pression dans le circuit primaire qui passe dans les panneaux (systèmes sous pression), surveillance des températures du liquide caloporteur et de l’eau sanitaire dans le ballon, fonctionnement normal du circulateur afin d’assurer un débit de circulation suffisant dans les panneaux.

- Semestriel: Contrôle de l’état des panneaux. En fonction de l’inclinaison et de l’environnement, le nettoyage des panneaux devra se faire plus ou moins fréquemment.

- Annuel: Contrôle de l’entartrage du ballon et des échangeurs de chaleur, ainsi que de la qualité du liquide caloporteur (teneur en glycol, pH…).

L’installateur doit, en plus d’assurer l’entretien, fournir les informations sur les gestes de base.

Risques et sécurité

Dans les ballons de stockage solaires, on atteint couramment des températures oscillant entre 30° et 50°C. Cette tranche de température est propice au développement de légionnelles dans l’eau stagnante, bactéries responsables d’une maladie pulmonaire, la légionellose. La prolifération de la légionellose dépend de 3 facteurs : le niveau de température de l’eau dans le circuit, la stagnation de cette eau pendant plusieurs jours et l’encrassement du ballon.

Un bon moyen d’éliminer ce risque est d’amener l’eau de son ballon une fois par jour à une température de 60°C ou une fois par semaine à 80°C. Néanmoins, en été sans interventions particulières, ce risque s’amenuise automatiquement avec les hausses de températures atteintes (± 70°C). En hiver par contre, l’appoint peut également aider à atteindre une température suffisante pour ne pas devoir augmenter manuellement la température et, par conséquent, augmenter la consommation d’énergie du système.

© Énergie+

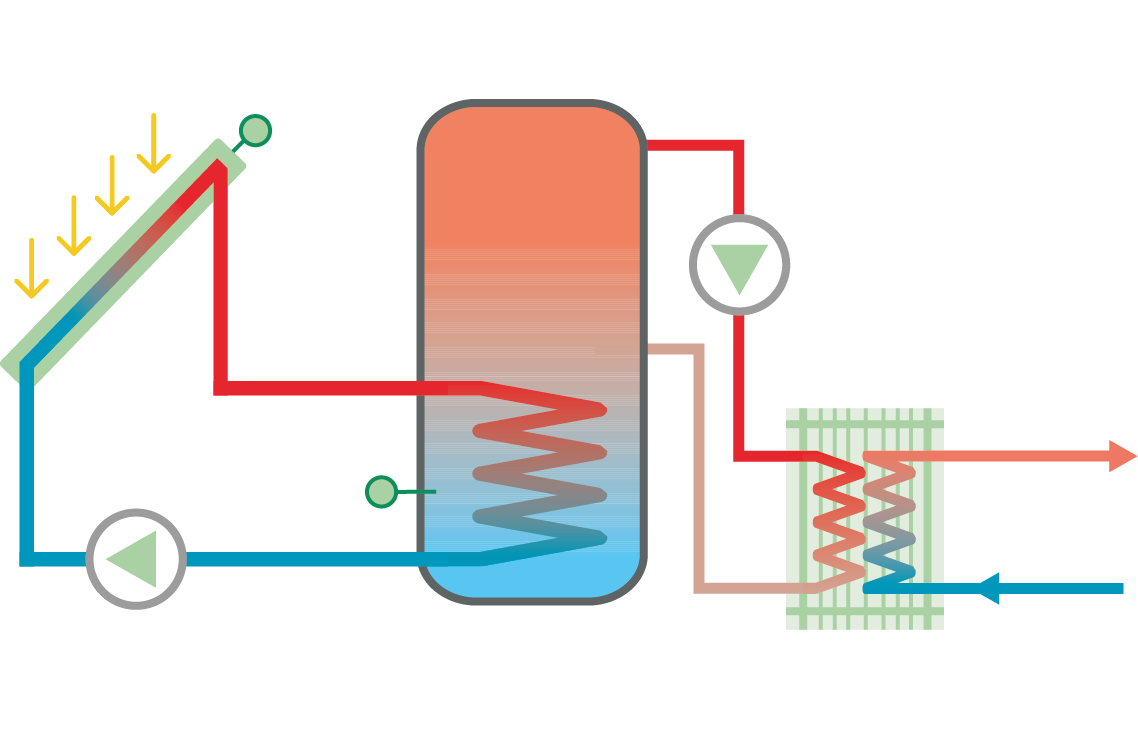

- Échangeur de chaleur

- Eau chaude

- Eau froide

- Panneaux solaires thermiques

- Réservoir tampon immergé

- Système de production de chaleur

- Réservoir d’eau morte

Le système à eau morte permet d’éviter la contamination de l’eau chaude sanitaire par les légionnelles ainsi que par une éventuelle fuite du liquide caloporteur au niveau de l’échangeur de chaleur (serpentin).

Dans ce système, l’eau du ballon fait office de réserve de chaleur et n’est jamais puisée ni renouvelée (circuit fermé).

Cette eau « morte » réchauffe l’eau chaude sanitaire via un deuxième échangeur. La capacité de ce type de réservoir (ballon) est plus importante (minimum 500 litres) et concerne plutôt des systèmes solaires pour produire l’eau chaude sanitaire en collectivité.

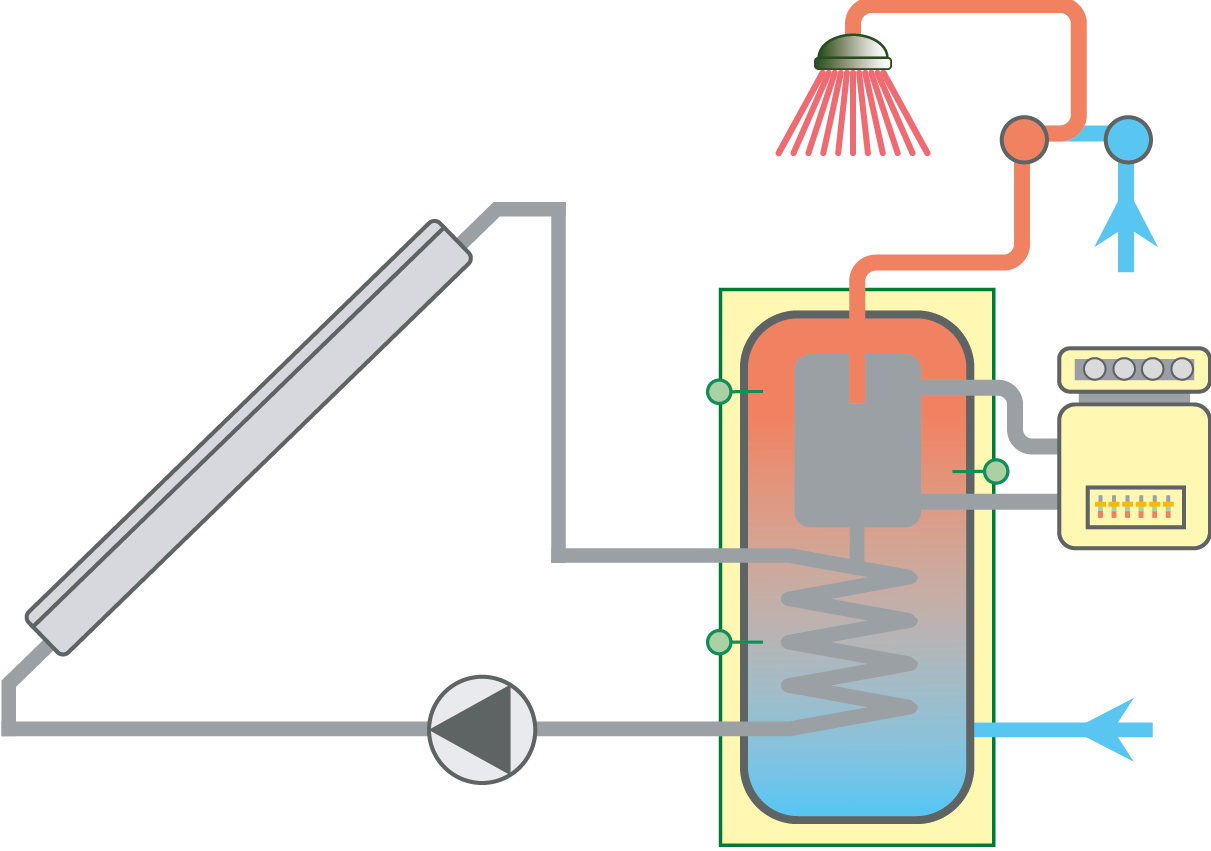

- Eau froide

- Disconnecteur à zone de pression différentielle

- Capteurs

- Ch

- Mitigeur

- Clapet anti-retour

- Eau chaude sanitaire

Si on ne choisit pas cette option, on sera obligé de placer un disconnecteur qui empêchera le retour de l’eau contaminée du ballon vers le réseau en cas de surpression dans celui-ci, due à la fuite du liquide caloporteur.

En été, lorsque l’on bénéficie d’un rayonnement solaire important la température dans le ballon peut facilement atteindre plus de 60°C. Afin d’éviter les brûlures au point de puisage, il est obligatoire d’équiper la sortie du ballon solaire d’un mitigeur.

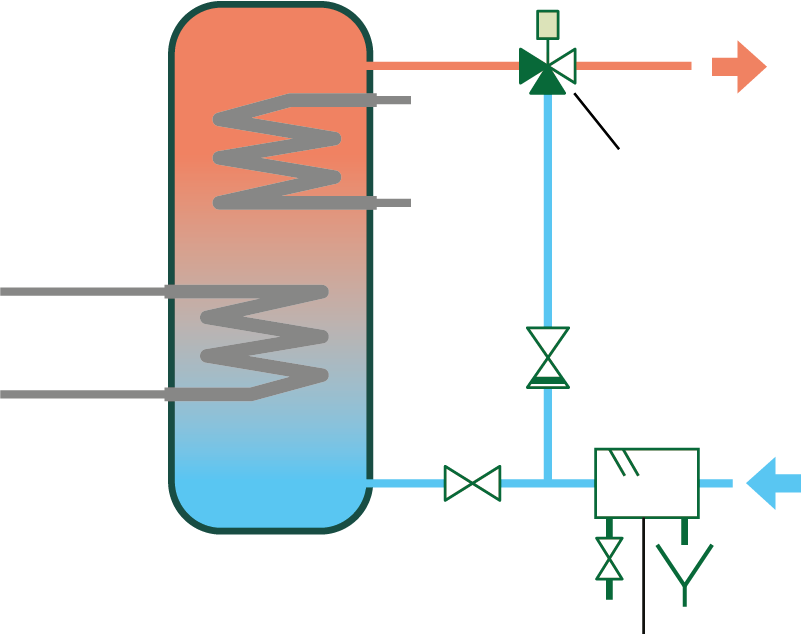

Caractéristiques du ballon de stockage

Peu importe le système, dès que l’on retrouve un ballon accumulateur d’eau chaude sanitaire un des critères primordiaux est la résistance à la corrosion. Généralement, des réservoirs en acier inoxydable ou en acier émaillé sont utilisés. De part leur mauvaise résistance à la corrosion les ballons en acier galvanisés sont déconseillés.

Le système solaire thermique doit être conçu de manière à limiter les pertes, en isolant entièrement et significativement le ballon, les conduites et les accessoires hydrauliques, et en réduisant au maximum les distances entre les panneaux, le ballon de stockage et le chauffage d’appoint si ce dernier n’est pas une simple résistance électrique dans le ballon. Idéalement, les différents composants du sytème se trouvent l’un à côté de l’autre. Cette situation n’est pas toujours possible, notamment dans les immeubles à appartements, où la conception de l’installation fera l’objet de toute l’attention nécessaire.

Pour limiter les pertes, et avoir de l’eau bien chaude en haut du ballon, là où l’on puise l’eau chaude sanitaire, le choix de la forme et du positionnement du ballon ont toute leur importance. En effet, il est essentiel de favoriser la stratification de l’eau au sein du ballon. C’est un phénomène naturel qui divise l’eau stockée en différentes couches en fonction de sa température. L’eau chaude plus légère reste en haut du ballon et l’eau froide plus lourde reste en bas. Pour accentuer ce phénomène, on privilégie un ballon haut et mince plutôt que petit et large et dont la position est verticale plutôt que horizontale.

La stratification est basée sur une variation de masse volumique en fonction de la température : l’eau réchauffée s’élève par thermocirculation, et par sa masse volumique moindre, s’accumule dans le haut du ballon (phénomène de la poussée d’Archimède). L’eau froide, plus lourde, reste en bas. A chaque puisage, l’eau la plus chaude du ballon est extraite et de l’eau froide du réseau est injectée dans le bas du ballon. La stratification est donc globalement préservée, l’important étant d’éviter tout brassage.